Памятники и музеи

Военно-исторический музей "Командный пункт Центрального

фронта" (Курская область)

9

мая 1975 года на территории мемориального комплекса в торжественной обстановке

был открыт военно-исторический музей "КП Центрального фронта". В нём

представлены и раскрыты темы: "История создания музея",

"Освобождение Золотухинского района и м. Свобода от немецко-фашистских

захватчиков", "Состав военного совета Центрального фронта",

"Участие представителей Ставки Верховного Главнокомандования в подготовке

боевых операций", "Структура КП и штаба фронта", "Работа

штаба, оперативного отдела в период подготовки и проведения Курской

битвы", а также работа 120-го отдельного мото-инженерного батальона,

разведывательного отдела, 394-го радиодивизиона особого назначения, управления

связи, инженерного, артиллерийского, тылового, медико-санитарного и политического

обеспечения.

Экспозиция

музея знакомит посетителей с ходом боёв на Курской дуге, рассказывает о

героизме советских воинов на фронте и в тылу, о работе отделов и управлений

штаба Центрального фронта в период подготовки и в ходе Курской битвы.

Центральный

фронт образован по приказу Ставки Верховного Главнокомандования 15 февраля 1943

года. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник Константин

Константинович Рокоссовский, начальником штаба генерал-лейтенант М.С. Малинин,

членом Военного совета - генерал-лейтенант К.Ф. Телегин. Штаб и управление

Центрального фронта размещались в Ельце, в район которого спешно

передислоцировалось огромное штабное хозяйство и войсковые соединения.

К.К.

Рокоссовский вспоминал: "В апреле, в связи с участившимися налётами

вражеской авиации на Елец, крупный железнодорожный узел, и продвижением войск

фронта далеко вперёд, в новой обстановке появилась необходимость перенести КП

ближе к войскам. Поэтому мы перебрались в населённый пункт Свобода севернее

Курска. К этому времени заботами нашего штаба новый КП был полностью

подготовлен и связан со всеми армиями и соединениями, а также с соседними

фронтами справа и слева".

Здесь,

в местечке Свобода, Военный совет и командование фронта принимали решения, под

их руководством штаб и отделы Полевого управления фронта разрабатывали

важнейшие оперативные документы предстоящих сражений, организовывали

межфронтовое взаимодействие, контролировали исполнение боевых приказов.

Большой

раздел экспозиции посвящён командному пункту и штабу Центрального фронта.

Здесь

представлены схемы размещения КП штаба и управлений фронта.

Командный

пункт (КП) - основной пункт, из которого осуществлялось Управление войсками при

подготовке и в ходе военных действий. На КП с командующим находились его

заместители, основной состав штаба, начальники родов войск и служб со своими

органами управления. Они непосредственно участвовали в руководстве войсками и

составляли основной элемент КП - группу управления или командную группу.

В

м. Свобода были размещены:

* Военный совет фронта, председателем которого был

генерал армии К.К. Рокоссовский;

* Секретариат Военного совета;

* Группа начальника штаба.

Оценивая

работу командного пункта Центрального фронта летом 1943 года, К.К. Рокоссовский

вспоминал: "С самого начала и до конца оборонительного сражения я

неотлучно находился на своём КП. Только благодаря этому мне удалось всё время

чувствовать развитие событий на фронте, ощущать пульс боя и своевременно

реагировать на изменения обстановки…"

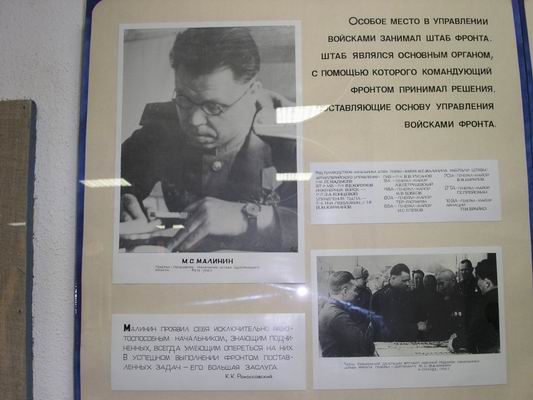

Особое

место в управлении войсками занимал штаб фронта. Именно он являлся основным

органом, с помощью которого командующий фронтом принимал решения, составляющие

основу управления войсками. Возглавлял Штаб Центрального фронта

генерал-полковник М.С. Малинин.

В

своей книге "Солдатский долг" К.К. Рокоссовский дал высокую оценку

деятельности Штаба и его начальника: "Работал штаб как хорошо отлаженная

машина, и в этом немалая заслуга начальника штаба М.С. Малинина".

"От

солдата до маршала" - так называется центральный раздел экспозиции музея,

повествующий о боевом пути К.К. Рокоссовского.

Здесь

бережно хранятся его фотографии, документы, личные вещи (шинель, портупея,

походный чемодан, книги, записная книжка с записями в дни Курской битвы),

переданные в дар музею женой Юлией Петровной, дочерью Адой, внуками

Константином и Павлом.

К.К.

Рокоссовский - почётный гражданин г. Курска.

"Жизнь

человека кратковременна. Счастлив тот, о ком с почтением и благодарностью

вспоминают потомки. Таков Константин Рокоссовский" (В. Кардашёв. Рокоссовский (Серия "Жизнь

замечательных людей").

"Высокий,

всегда подтянутый, красивый. Он располагал к себе открытой улыбкой и мягким

голосом, с едва заметным польским акцентом" (В.И. Казаков, командующий артиллерией фронта).

Специальный

раздел экспозиции знакомит с участием Ставки в Курской битве.

2

апреля 1943 года на совещании в Ставке Верховного Главнокомандования (СВГК), на

котором присутствовал И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский и его

заместитель А.И. Антонов, было решено возложить координацию действий фронтов в

районе Курского выступа на маршала Георгия Константиновича Жукова и начальника

генерального штаба Александра Михайловича Василевского.

На

основании архивных документов сотрудникам музея удалось установить, что Г.К.

Жуков был на командном пункте Центрального фронта в течение семи дней: 21-22

мая, а также с 4 по 8 июля 1943 года.

9

июля Георгий Константинович Жуков доложил Верховному Главнокомандующему о том,

что на участке Центрального фронта у противника уже нет сил для прорыва обороны

наших войск. Чтобы не дать врагу время для организации обороны, к которой он

будет вынужден перейти, маршал внёс предложение начать наступление Брянского

фронта и левым крылом Западного. По его мнению, без этого Центральный фронт не сможет

провести запланированное контрнаступление. Верховный Главнокомандующий

согласился с предложением Г.К. Жукова.

На

КП Центрального фронта в разное время приезжали представители Ставки: генерал

армии А.И. Антонов - с 1943 года первый заместитель начальника Генштаба,

генерал армии А.В. Хрулёв - с мая 1943 года начальник Главного Управления Тыла,

а с июня - начальник Тыла Советской Армии, генерал армии И.П. Пересыпкин -

нарком связи СССР.

В

целом подготовка к сражению под Курском - пример коллективной работы Ставки,

Генерального штаба командования шести фронтов: Центрального, Воронежского,

Степного, Юго-Западного, Западного и Брянского.

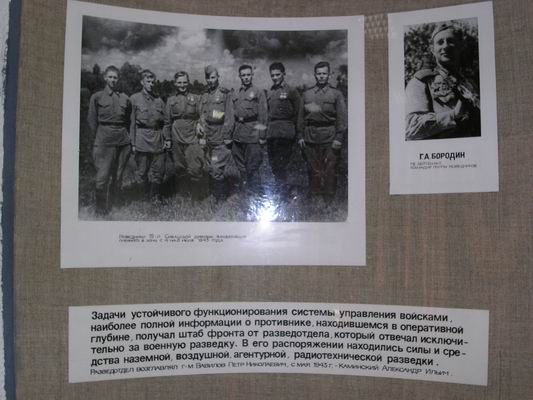

В

экспозиции, посвящённой работе отделов Центрального фронта, представлены

фотографии и документы оперативного, 8-го и разведывательного отделов.

Начальником

оперативного (ведущего) отдела штаба Центрального фронта был генерал-майор И.И.

Байков. Именно оперативный отдел готовил для командующего фронтом основные

документы по организации и ведению боевой операции. С этой целью в отделе

составлялся точный план действий, анализировались и увязывались данные всех

родов войск. В оперативном отделе сосредотачивалась достоверная информация об

обстановке в войсках.

8-й

отдел во время Курской битвы обеспечивал военную информационную связь.

Начальником 8-го отдела штаба фронта был полковник А.П. Ежов.

В

создании экспозиционного комплекса музея о 8-м отделе большую консультационную

помощь оказал бывший помощник начальника смены отдела И.В. Шульга и бывший

начальник смены капитан В.П. Агарев, который вспоминал: "Нагрузка на

8-й отдел была исключительно большой, в отдельные периоды поступало и

отправлялось 300-400 шифровок в сутки, в связи с чем личному составу смен

приходилось работать по 18-20 часов".

Разведывательный

отдел с февраля возглавлял генерал-майор П.Н. Вавилов, а с мая 1943 года - А.И.

Каминский.

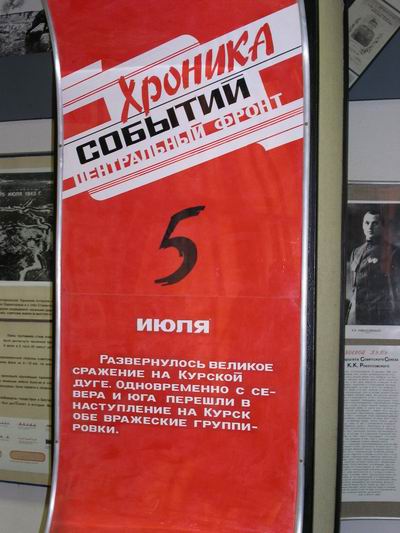

Накануне

Курской битвы перед разведчиками фронта была поставлена главная задача:

"Взять языка!" Особенно отличились разведчики 15-й Сивашской дивизии,

захватившие в ночь с 4 на 5 июля 1943 года в районе Тагино немецких сапёров,

один из которых - итальянец Фермелло Бруно - дал показания: "Солдатам выдан паёк на 5 дней. Следующий будут получать в Курске.

Наступление начнётся на рассвете 5 июля. Перед солдатами был зачитан приказ

Гитлера о наступлении..."

Позже

в книге "Солдатский долг" К.К. Рокоссовский напишет: "Верить

или не верить показаниям пленных? Если они говорят правду, надо уже начинать

запланированную контрподготовку… Времени на запрос Ставки не было. Обстановка

складывалась так, что промедление могло привести к тяжким последствиям.

Присутствовавший при этом Г.К. Жуков, который прибыл к нам накануне вечером,

доверил решение этого вопроса мне…"

На

отдельных стендах представлены фотодокументы управления связи, инженерного

управления, управления артиллерии, бронетанковых войск (БВ) и моторизованных

войск (МВ), управления тыла.

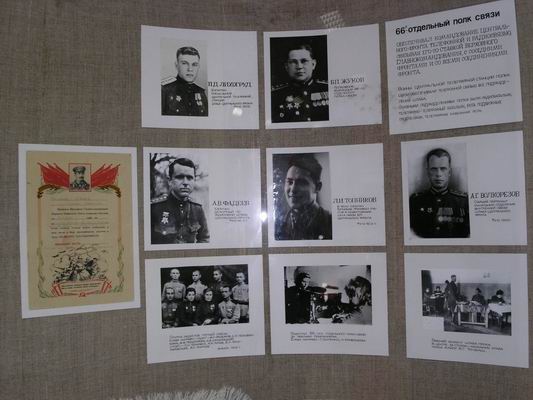

Управление

связи Центрального фронта возглавлял генерал-лейтенант П.Я. Максименко.

66

отдельный полк связи (экспонат музея)

Фронтовая

статистика свидетельствует, что из 48 соединений, входивших тогда в состав

армий, 37 имели связь со штабами армий по телефону и телеграфу, а 11 только по

телефону. Между всеми соседними дивизиями, корпусами и армиями работала

телеграфная или телефонная связь.

Фотографии

и документы музейной экспозиции показывают работу связистов 66-го отдельного

полка связи, среди которых было много женщин. Именно этот полк поддерживал

всеми видами связи Штаб фронта со Ставкой Главнокомандования, а в день Победы

сообщил всему миру о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, позже -

освещал работу Нюрнбергского процесса.

Начальником

инженерных войск фронта был генерал-майор А.И. Прошляков.

Творчески

используя боевой опыт двух лет войны и битвы под Сталинградом, генералы и

офицеры инженерного управления были организаторами создания обороны войск

фронта, способной противостоять массированным ударам крупных группировок врага,

насыщенных танками, артиллерией и поддержанных мощным воздушным наступлением.

Командующим

управления артиллерии Центрального фронта был генерал-лейтенант В.И. Казаков.

Решающее

влияние на исход битвы на Курской дуге оказало то, что из общего количества

уничтоженных танков и штурмового орудия САУ на долю артиллерии приходилось 63

процента. К.К. Рокоссовский вспоминал: "Общая плотность артиллерии у

нас составляла 35 стволов, в том числе более 10 противотанковых орудий на

километр фронта, но в полосе 13-й армии эта плотность была намного выше…

Расчёты

45-миллиметровых пушек учились бить по гусеницам танков с близких дистанций…

Боевая готовность артиллеристов проверялась прямо на позициях".

Управление

БТ и МВ Центрального фронта возглавлял генерал-майор Г.Н. Орёл.

Используя

огромный боевой опыт применения бронетанковых и механизированных войск в

оборонительных сражениях под Москвой и Сталинградом, в Курской битве впервые

была применена их глубоко эшелонированная оборона. Отдельные танковые полки и

бригады, полки самоходной артиллерии составляли первый эшелон танкового барьера

Центрального фронта и располагались в пределах оборонительных полос

общевойсковых армий.

Именно

в Курской битве, впервые в истории Великой Отечественной войны, бронетанковые

войска применялись не только для нанесения массированных контратак и

контрударов из глубины обороны, но и для удержания оборонительных рубежей во

взаимодействии с пехотой и артиллерией.

Начальником

тыла Центрального фронта был генерал-лейтенант интендантской службы Н.А.

Антипенко.

Тыловые

части, учреждения фронта и армий были приближены к переднему краю и размещались

в два, три эшелона. Именно на них возлагалась задача обеспечить главную

группировку войск фронта во время оборонительного сражения и содержания резерва

материальных средств на период перехода войск в контрнаступление.

К.К.

Рокоссовский так оценил действия тыловиков: "Нужно отдать должное тылу

фронта, …сумевшему в короткий срок организовать подвоз грузов, используя для

этого все средства: автомобильный, гужевой и даже водный транспорт".

В

ответ на опасение: "А если противник всё-таки прорвёт нашу оборону и

ему удастся захватить Курск? Что тогда будет с фронтовыми запасами?"

К.К. Рокоссовский твёрдо заявил: "Не войска для тыла, а тыл для войск.

Он должен обеспечить максимальную устойчивость обороны, а не думать о возможном

отступлении".

Выполняя

принятое решение, командование тыла фронта разместило в районе Курска 11

складов с запасами материальных средств, 6 автотранспортных батальонов,

ремонтные учреждения и другие тыловые части, управление фронтового эвакопункта

с госпиталями на 23 тысячи коек.

Большой

раздел экспозиции музея посвящён партийно-политической работе в войсках.

Партийно-политическое

управление Центрального фронта возглавлял генерал-майор С.Ф. Галаджев.

Здесь

представлена серия фронтовых памяток, таких как "Памятка по борьбе с

танками тигр", "Памятка гранатомётчику" и другие.

В

отдельной комнате организован "Зал памяти", где размещены стенды

фотографий Золотухинцев - Героев Советского Союза, барельефы, тома "Книги

памяти".

В

музее экспонируются фотодокументы, листовки, газеты в которых рассказывалось о

боевых подвигах советских воинов на Курской дуге, трофеи, личные вещи офицеров

и рядовых солдат, образцы оружия, техники.

Образцы

оружия. Станковый пулемет "Максим", 1910 г. (экспонат музея)

Привлекают

внимание макеты всех самолётов, участвовавших в боях, от маленького

"ПО-2" до знаменитых "ИЛов" подаренных ветеранами 16-й

армии.

Многочисленные

материалы, представленные в музее, наглядно показывают широту и историческое

значение этого сражения.

Ежегодно

музей пополняется новыми документами, связанными с битвой на Курской дуге. Их

присылают или привозят фронтовики, родственники ветеранов. Кто-то присылает

старые фотографии, книги и газеты, кто-то личные вещи. Так, старший адъютант

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского Б.Н. Захатский передал музею

визитные карточки Константина Константиновича и лично им подписанные

поздравительные открытки. Кроме того, адъютант маршала передал последнее

издание книги полководца "Солдатский долг" и несколько фотографий, на

которых К.К. Рокоссовский запечатлён во время съёмок кинофильма "Если

дорог тебе твой дом" и во время его поездки на Балтийское море. Это бесценный

подарок музею.

В

залах музея и на территории мемориального комплекса проходят экскурсии, встречи

ветеранов войны и труда с молодёжью, школьниками, принятие воинской присяги.

Традиционными

стали встречи ветеранов, участников Курской битвы, которые приезжают сюда из

разных уголков страны.

Ежегодно

в День Победы и в годовщину Курской битвы проходят здесь факельные шествия.

За

годы существования музей посетили сотни тысяч граждан России, стран СНГ и

зарубежные гости.

В

разное время здесь побывали: бывший член Военного совета Центрального фронта

генерал-лейтенант в отставке К.Ф. Телегин, маршал авиации С.А. Красовский,

бывший командующий 65-й армией генерал армии, дважды Герой Советского Союза

П.И. Батов, трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб, генерал армии Е.Ф.

Ивановский, командующий войсками ордена Ленина Московского военного округа

генерал армии В.Л. Говоров, генерал-полковник К.С. Грушевой, бывший командир

307-й стрелковой дивизии генерал-лейтенант в отставке Герой Советского Союза

М.А. Еншин, бывший командующий 6-й гвардейской армии генерал-полковник Герой

Советского Союза И.М. Чистяков и многие другие ветераны Курской битвы.

Герой

Советского Союза М. Кантария, водружавший Знамя Победы над рейхстагом, оставил

в книге почётных посетителей благодарственную запись: "Посетил музей,

всё прекрасно. Тронут, большое спасибо от всех участников Великой Отечественной

войны создателям музея. Тех, кто не вернулся, потомки не должны забывать".

Памятную

запись в книге отзывов оставил лётчик - космонавт СССР, дважды Герой Советского

Союза А. Губарев: "Мы, советские люди, никогда не должны забывать тех

людей, которые обеспечили нам мирный труд, а нашим детям - счастливое будущее.

Вечная память защитникам нашей священной советской земли. Мы, космонавты,

хорошо понимаем, что если бы не было победы в Великой Отечественной войне, не

было бы победы и в космосе".

Сыновья

и внуки ветеранов Курской битвы, находясь на месте бывшего командного пункта Центрального

фронта, с восхищением и гордостью слушают рассказы экскурсоводов о мужестве

своих отцов и дедов, стоявших насмерть на огненной дуге и сокрушивших врага.